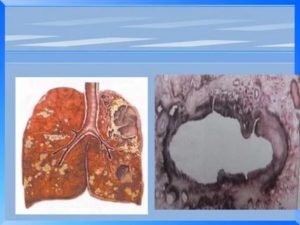

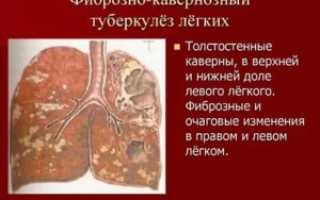

Неправильное или несвоевременное лечение туберкулеза чревато развитием осложнений. Когда в легких возникают каверны (полости), диагностируется фиброзно-кавернозный туберкулез.

Возникает у людей с повышенной выработкой фибрина в организме. Полости развиваются со временем, по мере разрушения легочной ткани.

Существует 3 способа попадания возбудителей в организм:

- воздушно-капельный (при общении с зараженными людьми);

- воздушно-пылевой (при вдыхании пыли, на которую попала слюна больного);

- контактно-бытовой (при использовании чужой посуды, полотенец, салфеток и т. д.).

Бактерии могут попадать в дыхательные пути из других органов, но это происходит редко. В большинстве случаев очаг поражения возникает в легких, после чего возбудители переносятся по всему организму.

Некоторые люди больше подвержены заражению туберкулезом. Основными факторами риска являются:

- ослабленная иммунная система, наличие иммунодефицитных состояний;

- контакты с заболевшими людьми;

- работа в медицинских учреждениях, специализирующихся на лечении туберкулеза;

- работа с крупным рогатым скотом;

- отсутствие прививки от туберкулеза БЦЖ.

Риск заражения повышается при неправильном питании, наличии вредных привычек, отсутствии двигательной активности, чрезмерных физических нагрузках, плохих условиях жизни.

Фиброзно-кавернозный туберкулез легких – заболевание, представляющее опасность не только для больного, но и для окружающих его людей. Поэтому пациент должен быть изолирован (находиться в стационаре до полного выздоровления).

Продолжительность заразного периода варьируется от 2 до 12 месяцев и зависит от следующих факторов:

- расположение каверн и степень их связи с дыхательными путями;

- продолжительность и эффективность назначенного лечения;

- восприимчивость микобактерий к медикаментозной терапии;

- наличие сопутствующих болезней;

- состояние иммунной системы;

- соблюдение пациентом рекомендаций врача.

В начале развития симптомы заболевания схожи с проявлениями простого туберкулеза. К ним относятся:

- слабость, усталость, быстрая утомляемость;

- повышение температуры тела;

- анемия, побледнение кожных покровов;

- признаки интоксикации;

- боли в груди (в области легких);

- сухой кашель;

- сильное потоотделение (особенно по ночам).

При формировании фиброзных каверн симптоматика не меняется. Зато при распаде возникают дополнительные признаки: хрипы в легких, выделение мокроты с примесью крови.

В большинстве случаев туберкулез диагностируется до образования каверн. Для диагностики фиброзно-кавернозной формы заболевания используются следующие мероприятия:

- осмотр больного, изучение истории болезни;

- анализ крови (биохимический, общий, иммуноферментный);

- рентгенологическое обследование;

- компьютерная томография;

- туберкулиновые пробы;

- бактериологическое исследование мокроты.

Диагностика и лечение патологии проводятся фтизиатром. Способ терапии выбирается в зависимости от степени развития заболевания, особенностей организма пациента и других факторов.

На 1 этапе применяются противотуберкулезные препараты. Чтобы обеспечить максимальную концентрацию лекарств в организме, их вводят 3 способами: в вену, в бронхи, в каверны.

Чаще всего назначаются такие средства, как Изониазид, Рифампицин, Этамбутол, Стрептомицин. Задача доктора – провести тест на чувствительность возбудителей к препаратам и составить оптимальную схему лечения.

Также возможно проведение физиотерапии и хирургических вмешательств.

Физиотерапевтические методики используются через 1,5-2 месяца после постановки диагноза. До этого задача доктора сводится к ликвидации острой интоксикации организма, назначению антибактериального лечения и определению его переносимости.

Возможные методы воздействия:

- ультразвуковые аэрозольные ингаляции с применением антибиотика;

- импульсная магнитотерапия;

- ультразвуковое лечение или ультрафонофорез внутриорганного типа;

- инфракрасная терапия;

- высокоинтенсивная световая и импульсно-магнитная терапия;

- внутриорганный электрофорез с применением антибиотика.

Физиотерапевтическое лечение не выполняется в дни проведения бронхоскопии и рентгенографии.

Если улучшения не наступает в течение 4-6 месяцев консервативного лечения, врач рекомендует хирургическое вмешательство. Другие показания к проведению операции: продолжающееся выделение бактерий, рубцовый стеноз дренирующего бронха, расположение каверн в нижних долях легких, устойчивость возбудителей к лекарственным препаратам.

Проводить хирургическое лечение рекомендуется в первые 4-6 месяцев после начала химиотерапии. В этом случае шансы на выздоровление повышаются, а риск развития осложнений снижается.

Под пневмолизом понимается операция, при которой формируется полость между внутригрудной фасцией и париетальным листком плевры. Для поддержания данной полости используется искусственный пневмоторакс.

Хирургическое вмешательство направлено на заживление каверны и остановку бактериовыделения.

Процедура является низкоэффективной и часто вызывает развитие осложнений, поэтому проводится редко. Чаще всего пневмолиз назначают при подготовке к радикальным хирургическим вмешательствам у ослабленных пациентов.

Важная информация: Диссеминированный туберкулез легких

Торакопластикой называют операцию, при которой удаляются ребра для уменьшения объема грудной полости. Вмешательство выполняется под ингаляционным наркозом, со вскрытием плевральной полости или без такового. Осложнения возникают редко. Основная причина их появления – повреждение тканей и органов, прилежащих к ребрам.

Процедура не проводится при легочно-сердечной недостаточности, стенозах крупных бронхов, множественных кавернах в разных долях легких.

В большинстве случаев при туберкулезе проводят экономные или малые резекции, при которых удаляется сегмент доли легкого. Также возможно выполнение прецизионной резекции, при которой очаги инфекции, каверны или туберкулемы удаляют с небольшим слоем легочной ткани.

Такие хирургические вмешательства могут проводиться на 1 и 2 легких. Удаление может быть выполнено сразу с обеих сторон либо с интервалом в 3-5 недель. Преимуществом малой резекции является высокая эффективность и хорошая переносимость. Осложнения после операции возникают редко, у большинства пациентов наступает полное выздоровление.

Санация каверны – малотравматичное хирургическое вмешательство, выполняемое под наркозом. Показанием к его проведению является наличие крупных образований, не способных рассосаться самостоятельно.

В ходе операции полость открывается, очищается от гранулярного и казеозного содержимого, санируется и закрывается.

Несмотря на то что каверна продолжает присутствовать на рентгенограмме, она не является источником инфекции и не представляет угрозы.

У 80-86% пациентов после операции наблюдается полное излечение.

Запрещено проведение кавернотомии при тяжелом общем состоянии, центральном расположении полости, обильном очаговом поражении легкого, наличии множественных каверн.

Химиотерапия при туберкулезе проводится с использованием антибактериальных препаратов. Ее задача – подавить размножение возбудителей (бактериостатическое действие) либо уничтожить их (бактерицидное действие). В этом случае запускаются восстановительные процессы, а в организме создаются условия для полного выздоровления.

Во время химиотерапии используются 4-5 препаратов. При этом важно, чтобы микобактерии были чувствительны хотя бы к 2 лекарственным средствам.

Одним из важнейших ступеней терапии является сестринский процесс. Медсестра и есть то связующее звено между пациентом и врачом.

Сестринский процесс при лечении пациента с диагнозом туберкулез состоит из нескольких задач:

- Мониторинг общего состояния больного и фиксирование вновь появившихся или изменившихся симптомов.

- Дифференциальная диагностика.

- Уход за больным в условиях стационара и в домашних условиях. Контроль доз и кратности приема препаратов, введение препаратов инъекционно, обработка послеоперационной раны.

- Экстренная помощь в случае появления осложнений.

Лечение туберкулеза длится долго. Порою пациентам необходима помощь. Таким образом, сестринский процесс занимает одно из важнейших мест в терапии данного заболевания.

Поделиться: