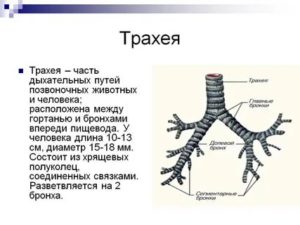

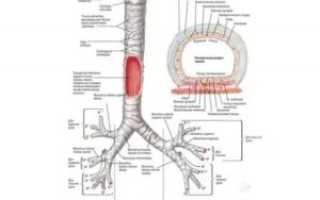

Трахея – непарный полый орган, который является продолжением гортани и началом нижних дыхательных путей. Она имеет вид длинной цилиндрической трубки, залегающей в нижнем отделе шеи и верхней части грудной клетки. В нижней части трахея перегородкой (шпорой) разделяется на два главных бронха.

Это место принято называть зоной бифуркации. Здесь перегородка трахеи несколько смещается влево, при этом правый бронх является почти ее продолжением, а левый немного отклоняется в сторону. Как раз поэтому инородные тела из верхних отделов респираторного тракта чаще попадают именно в правый бронх.

Трахея — полый орган, являющийся продолжением гортани, переходящий в бронхи.

Размеры и положение трахеи зависит от возраста:

- У взрослого человека она начинается на уровне 7-го шейного позвонка, а на уровне 4-го и 5-го грудного позвонка переходит в бронхиальное дерево (зона бифуркации).

- У детей трахея располагается несколько выше. Так, у новорожденных нижний ее конец находится на уровне 3-го грудного позвонка, а у ребенка 5-6 лет она опускается до 4-го грудного позвонка.

Соответственно изменяется и длина трахеи:

- у взрослых людей она составляет около 11-13 см;

- у ребенка в период новорожденности – 3,1 см, в 10 лет – около 7 см.

Диаметр трахеи тоже увеличивается по мере роста и развития организма человека:

- у грудного ребенка ее диаметр равен 6-7 мм;

- по окончанию развития органа он приближается к 2 см.

Кроме того, ширина просвета трахеи зависит и от половой принадлежности:

- у женщин она колеблется от 13 до 18 мм;

- у мужской части населения просвет гортани несколько шире и составляет от 15 до 22 мм.

Трахея устроена таким образом, что ее передние и задние отделы имеют абсолютно разное строение.

- Передняя ее стенка состоит из гиалиновых хрящей, имеющих форму полуколец, свободные концы которых направлены кзади. Таких хрящей насчитывается около 16-20, они связаны между собой кольцевидными связками. Это обеспечивает органу гибкость и эластичность.

- Задняя стенка трахеи натянута между хрящами. Она представлена перепончатой пластинкой, которая образована преимущественно эластическими и коллагеновыми волокнами. В глубоких ее слоях находится также мышечная ткань. Задний отдел трахеи прилегает к стенке пищевода и тесно спаян с ней.

Эти особенности должен учитывать врач в случае выполнения трахеотомии, так как повреждение стенки пищевода нередко приводит к образованию свищевых ходов.

Внутреннюю поверхность трахеи выстилает слизистая оболочка, покрытая цилиндрическим мерцательным эпителием, который имеет множество ресничек. Последние постоянно находятся в движении по направлению к гортани. Слизистая оболочка трахеи на задней ее стенке образует мелкие складки. Она содержит большое количество желез, вырабатывающих белково-слизистый секрет.

Снаружи трахею окружает рыхлая соединительная ткань. В ней находится большое количество скоплений лимфоидной ткани и лимфатических узлов. Особенно много этих элементов имеется в зоне бифуркации трахеи.

К передним и боковым поверхностям трахеи прилегает дуга аорты и крупные сосуды. Слева и справа от нее проходят сосудисто-нервные пучки. В шейном отделе на ее передней поверхности располагается перешеек щитовидной железы, в грудной части – вилочковая железа (у детей до периода половой зрелости).

Кровоснабжение органа обеспечивается за счет нижней щитовидной артерии, ветви которой проходят вдоль его боковой стенки, а также между хрящами, образуя там сосудистые сплетения. Венозный отток осуществляется в одноименные вены. Иннервация обеспечивается волокнами возвратного и блуждающего нерва, веточки которого в нижних отделах дыхательных путей формируют трахеальное сплетение.

Одна из функций трахеи — голосообразующая.

Трахея вместе с гортанью и бронхами выполняет 3 основные функции:

- Дыхательная (проводит воздух в нижележащие дыхательные пути; раздражение нервных окончаний, находящихся в слизистой оболочке органа, приводит к изменению глубины и ритма дыхания).

- Защитная (продолжает увлажнять, согревать и очищать вдыхаемый воздух; выполняет роль барьера, препятствующего попаданию инородных тел в бронхи и легкие).

- Голосообразующая (участвует в воспроизведении звуков, являясь нижним резонатором).

Строение трахеи имеет свои особенности. Оно позволяет осуществлять одну из жизненно важных функций – дыхание, при этом защищая ее от внешних повреждений каркасом из хрящевых полуколец и особой подвижностью органа. Нормальное функционирование трахеи обеспечивает комфортное самочувствие и полноценное существование организма человека.

https://youtube.com/watch?v=tM2R53gSUoc

Оригинальная методика создания биоимпланта предусматривает многоуровневый процесс подготовки трахеи донора всего за 7 – 10 суток. Сразу после изъятия трахеи, благодаря химической обработке, удаляются клетки донора. Созданный матрикс трахеи заселяется эпителиальными и мезенхимальными клетками, а потом пересаживается реципиенту.

Кроме того, успешно пересаживают искусственную трахею, созданную из нанокомпозитного материала. За несколько дней до пересадки на искусственную трахею врачи «высаживают» клетки костного мозга пациента. В итоге получается новый орган, который быстро приживляется и не отторгается.

Подобные операции успешно проводятся не только в России, но и США, Германии, Швеции, Израиле.

Некоторые врожденные заболевания, например, стеноз трахеи, свищи, дивертикулы (выпячивания в виде карманов стенки органа), кисты успешно лечатся с помощью операции. Опухоль подвергается резекции с последующим воссоединением здоровых тканей трахеи.

Большинство доброкачественных опухолей небольшого размера удаляются через бронхоскоп с помощью криодеструкции или лазерной фотокоагуляции. В качестве дополнительного лечения применяется лучевая терапия и химиотерапия.

С помощью бронхоскопии успешно восстанавливается просвет трахеи, сужение которого возникает вследствие рубцового стеноза.

Смысл манипуляции заключается в следующем: находится у пострадавшего проекция перстнещитовидной связки и в этом месте делается небольшой разрез, в который вводится любая полая трубка. Ею может быть носик от чайника, корпус от ручки и др.

Таким образом можно спасти жизнь человека.

При раке гортани, повреждении, опухоли шеи, которая сдавливает дыхательные пути, травмах грудной клетки проводится другое оперативное вмешательство – трахеотомия. Данная операция проводится в условиях асептики с помощью специального набора для трахеотомии отоларингологом.

Врач, разрезая хрящи трахеи, создает «окошечко» – трахеостому, в которое вводится специальная трубочка – канюля. Именно через нее осуществляется дыхание. В послеоперационный период за трахеостомой должен осуществляться особый уход.

Если пациент находится на строгом постельном режиме, а так же без сознания, то через трахеостому осуществляется санация (очистка) органов дыхания от слизи и мокроты с помощью специального прибора.

Перед процедурой можно закапать несколько капель содового раствора, для лучшего отхождения мокроты. Вход в саму трахеостому закрывают стерильной, увлажненной салфеткой.

Профилактика воспалительных заболеваний трахеи сводится к предупреждению и рациональному лечению острых респираторных и хронических воспалительных заболеваний органов дыхания.

Для того, чтобы предупредить обтурацию трахеи кусочками пищи, необходимо соблюдению культуру поведения за столом во время еды.

Осложнения интубации трахеи – патологические состояния, возникающие при введении интубационной трубки в дыхательные пути. Симптомы зависят от вида нежелательных последствий. Возможно появление диффузного цианоза, лающего кашля, кровохарканья. При отсутствии своевременной санации на расстоянии слышны хрипы, бульканье.

После удаления оборудования возникает боль в горле. Методы диагностики включают прямую ларингоскопию, осмотр полости рта, входа в трахею. При необходимости проводится бронхоскопия, рентгенографическое исследование дыхательных путей.

Лечение предусматривает удаление мокроты с помощью электроотсоса, правильную установку ИТ, введение гемостатиков, обезболивающих, противовоспалительных средств.

Нежелательные явления в ходе интубации и после ее завершения возникают с различной частотой. Инфекции гортани диагностируются у 1 пациента на тысячу, отек и паралич ых связок – у 3 больных из тысячи. Ятрогенные осложнения, связанные с тяжелой интубацией и короткой толстой шеей пациента, отмечаются в 5-10% случаев.

Ошибки врача, обусловленные неопытностью и нарушением алгоритма манипуляции, составляют не более 0,5% от общего количества ларингоскопий. Сложности достоверно чаще наблюдаются при работе с грузными больными, имеющими повышенную массу тела, страдающими эндемическим зобом или органическими изменениями верхних дыхательных путей.

Эта группа на 60% состоит из женщин, на 40% – из мужчин.

Источник: https://davlenie-vnorme.ru/sovety/traheya-stroenie-funkczii-patologii-vospalenie-intubacziya

Поделиться: